指定文化財2(建造物・絵画・彫刻・工芸品・古文書)

乗永寺鐘楼堂(建造物)

もとは城端別院善徳寺にあったが、宝暦9年(1759年)に当地に移築されたものであり、天正10年(1582年)頃の作と推定されている。

蟇股(かえるまた)の中に一向一揆の際に使われた鶴丸紋があり、市内で最古級の建造物の1つである。

為盛塚五輪塔(建造物)

もとは城山町にあった鎌倉時代の13世紀代の製作と推定される石塔。倶利伽羅合戦にて戦死した平為盛の供養のため製作されたとの伝承がある。

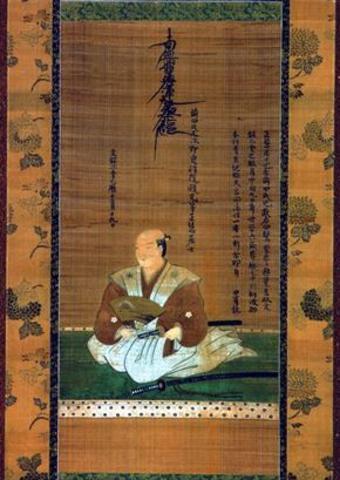

前田利秀画像(絵画)

絹本着色で、紋付き・肩衣・長袴を着用し、扇を持ち、小刀を腰に、太刀を前に置いて座った姿の掛け軸である。

大阪の画家が描いたもので、今石動城主 前田利秀19歳の肖像と伝えられている。本行寺18代住職 蓮心院日芳の賛がある。

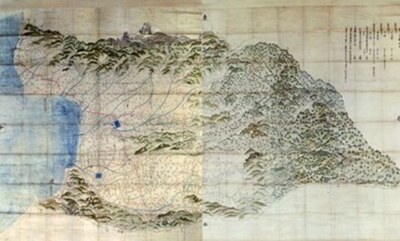

越中国四郡絵図(絵画)

製作時の越中四郡(利波郡・婦負郡・新川郡・中部(のちの射水郡))の町村名、草高、主な社寺、道路、一里塚、河川の幅・深さ、海路などが精細に描かれており、現存する越中国図としては県内で最も古いものと考えられている。正保〜万治(1644年〜1660年)の頃の作と推定されている。

2幅に分けられており、1幅は富山・砺波平野を中心とするもの、もう1幅は五箇山地方を中心とするものである。

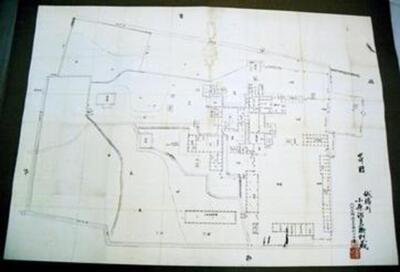

今石動御旅屋絵図(絵画)

今石動御旅屋は正保4年(1647年)に建てられ、加賀藩主が江戸への参勤交代や鷹狩の際に使用したものである。馬場500坪の敷地を有し、番人が4人置かれていたが、財政困難のため、享保9年(1724年)に廃止された。

江戸時代の今石動御旅屋の様子がうかがえる貴重な絵図である。

鼓ヶ滝露天磨崖仏(彫刻)

中央には背後に火炎光背、右手に剣を持つと思われる肉厚彫りの不動明王像。その右下に小さく茄子座上に智拳印を結ぶと思われる大日如来坐像と矜羯羅(コンガラ)童子立像、左側の1段下がったところに小さく翳(サシバ)を持つと思われる僧形坐像と制叶迦(セイタカ)童子立像が配されている。

江戸時代の作と推定されているが、凝灰岩製のため風化が激しく、細部は不明である。

逸話:今石動の裕福な家の娘が眼病を患い、大岩の不動が眼病に霊験があるということで、大岩山日石寺へ赴き、不動明王を信仰して治療に努めた。しかし、遠路であるため日参することができなかった。そこで観音寺住職が鼓ヶ滝へ大岩の不動明王を勧請するよう勧め、両親が石工に依頼して大岩山の磨崖仏と同様の五尊像を彫らせたところ、効があらわれ、娘の眼病は全快したという。

木造虚空蔵菩薩坐像(彫刻)

もとは能登石動山天平寺の伊須流伎比古命(イスルギヒコノミコト)の本地仏であったが、天正10年(1582年)に、前田利家が天平寺を攻略した際、人質の代償として受け取り、のちに今石動城の鎮護として城の丑寅の地に祀られた。このことから今石動の地名がおこった。

寄木造りで台座の付いた彩色坐像であり、室町時代の作と推定されている。

逸話:「天平寺縁起」によると、能登石動山の由来は—昔天空から星が落ちてきて3個に分かれた。一つは天竺に、一つは中国に、あと一つは天平寺に落ちて大地をゆり動かした。それから天平寺の山号を石動山にした。今も石動山の伊須流伎比古神社に、動字石といわれる大石があり、異変があるときこの石が動くという。

医王院仁王像(彫刻)

木造の仁王像で、右は那羅延(ナラエン)金剛、左は密迹(ミッシャク)金剛である。阿形・吽形がそろっており、大形のものは市内でも珍しい。鎌倉時代〜室町時代の作と推定されている。

もとは倶利伽羅の長楽寺に祀られていたが、神仏分離により、明治2年8月1日に移された。

逸話:慶長3年(1598年)、長楽寺の秀雅上人が仁王像の胴内から「源頼朝寄進状」を発見し、これを加賀藩二代藩主前田利長に示し、長楽寺復興のための援助を請うたと伝えられている。

医王院十王像(彫刻)

慶長17年(1612年)11月6日に倶利伽羅長楽寺の秀雅上人が本願に、奥方・御殿女中らが施主になり、加賀藩主 前田利長の病気平癒・二世安楽を祈願して寄進された。利長は十王を寄進した甲斐なく慶長19年に53歳で亡くなってしまい、五官王と都市王は利長の十七周忌法要の前後に補修されたものである。明治2年8月1日、神仏分離により長楽寺より移された。

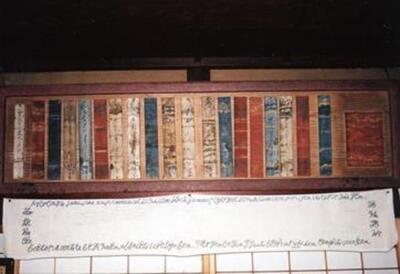

白漆俳諧奉納額(工芸品)

寛政12年(1800年)、城端町の俳人連20名により奉納された。

額面には前書きと俳句を書いた色漆塗りの短冊が張り付けられている。額縁の上下にはオランダ文字が、また左右には「春夏秋冬」を意味する飾り文字が書きめぐらされている。

オランダ語の意味は「一晩中起きていて本を読むと頭は良くなるかもしれないけれども、体をこわしてしまうだろう。それは悲しいことだ。健康に優る富はないのだから。」である。

江戸時代、今石動町には郡奉行所とは別に町奉行所が置かれ、今石動・氷見・城端を支配していた。額が奉納された寛政12年頃の町奉行は遠田誠摩で、今石動と城端との文化的交流が活発に行われていた時期である。

短冊製作・オランダ文字は小原一白、前書き・俳句文字は津幡屋長平によって書かれた。

渡辺家の古面(工芸品)

尉の面:室町初期の作。現在の三光尉の面に近いが、目もとのきびしさ、眉・目の皺、口あたりの表情などがそれと異なる作品。

べし見の面:室町末〜江戸初期の作。能面でも舞楽面でもなく行道用に使われた面に近い。これはおそらく行道の八部衆面と思われる。

鬼女の面:江戸初期以降の作。能の安達原の後ジテ(鬼女)に使用される。女の怨霊の面で、復讐の敵意を見せている。

宮永十左衛門の著書「春の山路」の中では、宮島峡の久利須に僧都俊寛らと共に流刑された平康頼の所持していた面である、と記されている。

口伝:渡辺家は渡辺綱の子孫と伝えられ、江戸時代初期には十村役を勤めたという。古面は家伝によると、祖先の渡辺綱が源頼光に従って大江山(京都府)の賊を退治し、法隆寺での祝宴に使用したものと伝えられている。

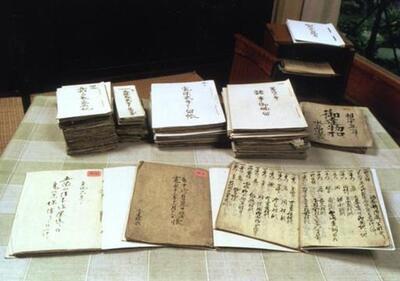

加茂家の古文書(古文書)

加茂家は800年前、山城国加茂の里から蟹谷郷へ移住、その後清水野の鴨島に転じて開墾に従事、さらに戦国の末、水島に移り定住した旧家である。天正年間に飛騨高山城主金森出雲守に仕えた金森喜左衛門が入り婿してからその家柄と鳥見の特技を認められた。寛永十三年(1636年)から加賀藩鳥見役を勤め、代々庄左衛門を名乗った。

古文書には寛永・万治頃から明治時代までの様々な記録が残されている。鷹狩りの様子や「トキ」がこの地方にいたことなども記されている貴重な資料である。

このページに関するお問い合わせ

文化スポーツ課

〒932-8611 富山県小矢部市本町1番1号

電話番号:0766-67-1760

ファクス:0766-67-3154

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。